时间:2024-06-04 17:13:05 来源:艺术中国点击:464

导言

中国画中绘画与书法的关系密切而充满张力,这往往是一种非共时的关系。在书法从 11 世纪对绘画产生全面影响之前,中国绘画经历了一个长期追求写实表现和有效呈现空间形式的时期。马克斯-卢尔将这一时期称为中国的表现艺术时代,从汉代到宋代(公元前3世纪到公元前13世纪),这也与《韩熙载夜宴图》的创作时期相吻合。《韩熙载夜宴图》由五部分组成,其中包括丰富多彩的叙事场景,这些场景均出自顾闳中之手,后世鉴赏家还为其添加了题跋和印章。

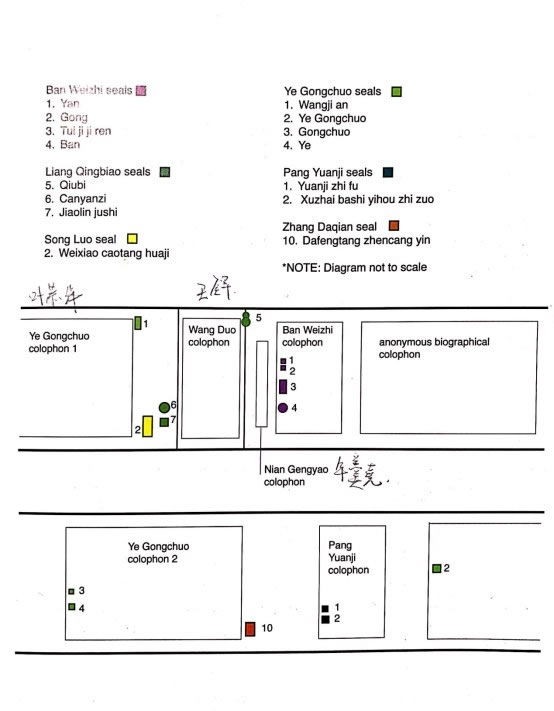

卷尾落款上的题跋为手卷提供了最多的文字装饰与框架,构成一重重“文字之屏”,保存了其在历代被接受的痕迹,发挥了艺术价值和文化传统强大的传播作用。《韩熙载夜宴图》共有49 枚印章、9个题跋和题名,使之成为艺术家与后来的受众(包括文人、画家和鉴赏家)共同创作的作品,这也揭示了与绘画相关的文化实践的微观历史。文字文献与视觉证据的对比,以一种安全无虞的形式呈现在绢帛的二维材料上,在历代流传中清晰可见。

除了视觉和文学分析的方法之外,“文化传记”这个受人类学启发的术语在这幅画中被用来阐释图像和文字之间的关系。《夜宴图》以手卷为媒介,具有以下特点:首先,手卷没有长度限制,为一代又一代的观众参与绘画意义的建构提供了广阔的空间。其次,手卷的长度没有上限,这使得手卷可以累积题跋、题签和印章等重要的亲笔签名。第三,就《夜宴图》而言,它高不到 30 厘米,长近 3.5 米。在古代,观众以打开手卷的方式从右到左逐段展开,这是一种动态的观看体验,亦是一种强烈的视觉享受,往往不经意间,观者已被自己的窥视冲动所俘虏。

然而本文研究的目的并不是要探究一部详尽的社会史,而是试图唤起人们对题跋记录年代的重新审视,其中包含着历代观者对绘画的目的、真伪的重要性、艺术珍品的收藏和善政等问题的态度转变。在动态的历史中,题跋组成的“文字之屏”会帮助解读视觉证据,还是会将观众与图像更深地隔离开?带着这个问题,我们将分析两种对画作的凝视,一是来自1326年元代班惟志的题跋,另一个是乾隆皇帝的序跋和印章。

班惟志的题跋

《夜宴图》奇妙地描绘了南唐时期一位备受争议的政治家举办的热闹宴会上发生的一系列事件,男男女女沉浸在享乐主义的快感中。这幅画在中国封建帝制晚期的儒家文化中受到广泛批评并不奇怪。几行书写工整而稍稍右倾的题跋表达了儒家对这幅画的正统态度。由于元代复杂的社会、政治和文化背景,这位题跋作者的身份具有微妙的争议性。他是班惟志,一位深受孔子思想熏陶的蒙古族中层官员。这八行来自泰定三年(1326年)的字背后的争议,与文化、政治因素以及个体的持久性交织在一起,值得细细分析。

一开始,班惟志表达了对韩熙载的同情:

唐衰藩鎮窺神器

有識誰甘近狙輩

首先,他认为韩熙载受难的原因源自南唐帝国衰落的历史政治背景,他将这一背景描绘为野心膨胀、阴谋诡计、暴力、混乱、僭越以及荣誉和美德的严重缺失。行文中,他继续评论李煜的性格缺陷:他不仅继承了不合法的王位,而且有嫉妒贤才的过失。在班惟志的题跋中,韩熙载以一个有见识的官员的形象出现,他首先不同意李煜的裁决,并要承担在朝廷上抗辩的责任。

一朝受禪恥預謀

論比中原皆僭偽

卻持不撿惜進用

渠本忌才非命世

往往北臣以計去

贏得宴耽長夜戲

班惟志在欣赏这幅画时所采取的策略是一种 “儒家的凝视”。 从韩熙载击鼓取乐时的严肃表情,到他似乎超脱到享乐场景之外的神态,班惟志正劝诫后来的儒者支持韩熙载的做法。班氏没有把注意力放在画中艳情的细节上,而是特意将韩熙载的形象强调成一个受过高等教育官员,他肩负着儒家的责任,有义务为皇帝的过失正名。同时,班惟志也可能怀有个人的不平之感,他将当时的元朝第六位皇帝也孙铁木儿与李煜相提并论,讽刺了也孙铁木儿混乱不堪的统治。儒家修辞学中一直有着借古讽今的传统,不直接评论当代政治问题,而是谴责类似的历史事件。也孙铁木儿大骂该篇题跋为 “醉汉当众骂街”,似乎也承认了班惟志对当时蒙古治理不合法的指控。

因此,班惟志解读出了《夜宴图》的政治说教功能,在他的题诗中,他也将当时及后来读的统治者作为其善政劝谕的对象。

图2 韩熙载击鼓图

乾隆皇帝的序跋和印章

18 世纪中叶,乾隆皇帝开始对《夜宴图》画卷进行改动,他改动的内容更加复杂,改动的次数也比任何一个前任观者更多。如此大量的题跋和印章,在一定程度上改变了画作的空间结构:先是在彩图之间的空隙处题写,后来又不可避免地在绘画中的屏风或家具上留下印记。下面将对乾隆皇帝对画卷的两次改动进行分析。

首先,紧随程南云篆书 “夜宴图 ”之后的序跋,乾隆评论韩熙载是夸夸其谈的无用之臣,而李煜则是失败的统治者。“后主伺其家宴,命闳中辈丹青以进,岂非叔季之君臣专事声色游戏,徒贻笑于后世乎?” 然而他又说:“然闳中此卷绘事特精妙,故收至秘笈甲观中,以各鉴戒。”严厉而肃穆的皇家语气,表明了他的说教目的。乾隆皇帝对它的艺术品质也不掩击赏,列举了留下《夜宴图》的理由。

乾隆皇帝的序文置于画作的最开头,几乎与床榻上的第一个场景融为一体,对后来者的观画起到了文字介入的作用,在观者与画卷之间形成干预。无疑,乾隆的态度是将韩熙载和他的君主李煜都塑造成不道德的反面典型,希望约束后世观者的思想,即把视觉享受严格集中在画作的质量上,而题材则不需要太在意。作为一个满族皇帝,与与也孙铁木儿的想法一样,他不喜欢历史上的李煜,但也不喜欢被质疑为僭主。他甚至采取了考据学的策略,结合仔细研究文本的传统方法来认可自己的论点,以增强对他所处时代的观众的说服力。

另一个引人注目的视觉证据是他在整个画卷中使用的印章,其中一些印章提到了他一生中的重要事件,将皇帝的传记编织进艺术作品中,使帝王年表清晰可见。印章的无处不在象征着乾隆对这件艺术品的监视和控制。这些印章还表明,在皇帝家族的重要场合,如庆祝其七十大寿和曾孙诞生时,卷轴会被频繁打开(见图 4 和图5)。

同样,乾隆也采用了儒家善政的观点,不过对他来说,画卷的作用是祝贺他在治理家族和国家方面取得的成功。

图 4 乾隆印章

结语

巫鸿在《重屏》中描述了一种窥视的目光,即《夜宴图》中的屏风是如何构成画作节奏和情节的,这是一个复杂而迷人的视觉叙事,数个世纪以来持续吸引着观众的注意力。除了画卷上描绘的几扇屏风,画上大量的题跋和印章也是一种屏风的象征,当观众打开画卷时会产生窥视的效果。正如凯瑟琳-伯内特(Katharine P. Burnett)在书评中所说:“这幅画已经被彻底复制,所有的题跋和相关条目都被抄录在收藏者的作品中”。

在现代语境下,《夜宴图》已经从鉴赏家的藏品变成了故宫博物馆的藏品。对于普通观众而言,手卷这一载体已经失去了其本真的功能,对画作的观看方式也发生了巨大的变化,逐渐卷起、摊开、再卷起的过程,变成了静止的展览状态。这种媒介本身甚至变为参观博物馆后可供购买的纪念品,或手机或平板电脑等便携式设备上就能打开的APP。不可否认,技术的发展让《夜宴图》这一瑰宝变得更加平易近人,易于传播,重塑当代观众对其古老内涵的理解。虽然古代收藏家的“加注“时代已经过去,但媒体创新的演绎方式在不断成为解读画作新的”题跋”和“印章”。(作者:桂姗)

图 6 题跋及印章分布图2

参考文献

Clunas, C., 2017. Chinese painting and its audiences. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Fong, W. C., 1992. Beyond representation: Chinese painting and calligraphy 8th-14th century. New York : New Haven: Metropolitan Museum of Art; Yale U. P..

Katharine P. Burnett, 2008, Review of The Night Entertainments of Han Xizai: A Scroll by Gu Hongzhong, by Michael Sullivan. Berkeley: University of California Press.

Lee, DD 2004, 'Fragments for constructing a history of southern Tang painting', Journal of Song-Yuan Studies, pp. 1-39.

Lee, D. D. 2006, 'Colophons and Cultural Biography: Episodes from the Life of "The Ear Picker"', Journal Of The American Oriental Society, 1, p. 51, JSTOR Journals, EBSCOhost, viewed 4 Jan 2018.

Lee, D. D., 2010. The night banquet: A Chinese scroll through time. Seattle: University of Washington Press.

Loehr, M. a 1964, 'Some Fundamental Issues in the History of Chinese Painting', The Journal Of Asian Studies, 2, p. 185

Shane, M 2013, 'The Night Banquet: A Chinese Scroll through Time by De-Nin D. Lee (review)', no. 1, p. 486. Available from: 10.1353/sys.2013.0008. [4 Jan 2018].

Sirén, O., 1956. Chinese painting: Leading masters and principles. London: Lund.

Wu Hung., 1996. The double screen: Medium and representation in Chinese painting. London: Reaktion Books.

*免责声明:本站文章图文版权归原作者及原出处所有 ,文章内容为作者个人观点,并不代表本网站。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。